2025年度(令和7年度)

7月

企業向け外国人材雇用等相談会

① 県南:令和7年7月9日(水)会場:栃木市大平公民館(参加者 9名)

② 県北:令和7年7月18日(金)会場:栃木県那須庁舎(参加者12名)

県南・県北の2ヵ所で、専門家(行政書士、弁護士、社会保険労務士)への相談会を行いました。それぞれ2部構成として、第1部では、外国人材の雇用・育成に先駆的な企業と、技能実習生を支援する監理団体に登壇いただき、外国人材コーディネーターとの意見交換「トークセッション」の場を設けました。また、第2部においては、第1部の中で、新たな相談を希望する方や、事前に相談を申込まれた方を 個別相談会のコーナーへ案内し、専門家と直接相談いただきました。

県南会場では、27年ほど前から技能実習生を受入れ、多くの困難を乗り越え、現在、外国人受入れの工夫があたり前のようになっているという家具製造業の方と監理団体の方に登壇いただきました。県北会場では、自動車整備業とプラスチック樹脂成形を行う製造業の方、及び、監理団体の方に登壇いただきました。各登壇企業から「採用の苦労話」「育成の工夫」等についてお話しいただきながら、会場参加者の質問等においても対応いただきました。

▲栃木県那須庁舎におけるトークセッションの様子

▲栃木県那須庁舎におけるトークセッションの様子

▲栃木市大平公民館にて、外国人受入れに関する相談に対応する専門家の方々

▲栃木市大平公民館にて、外国人受入れに関する相談に対応する専門家の方々

「外国人のための無料相談会in小山」への協力

7月26日(土)小山市役所

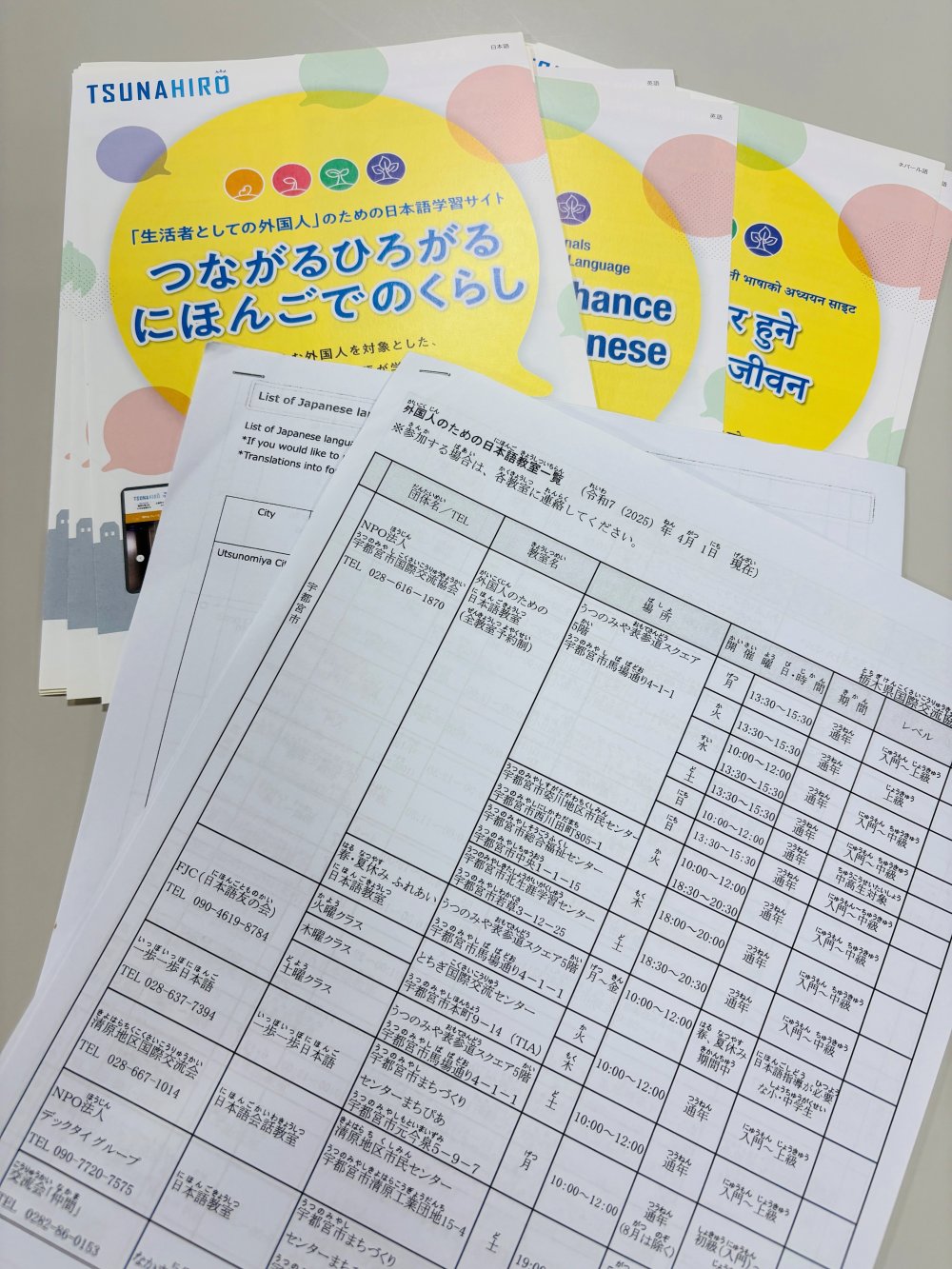

東京出入国在留管理庁主催の外国人のための無料相談会が小山市で開催されました。相談会では、在留資格、法律、生活、年金、子育て相談が行われ、日本語学習相談に関しては、地域日本語教育コーディネーターが対応しました。日本語を学習したい方へ、教室の案内や、学習方法の紹介等を行いました。

日本語教室一覧と学習教材の案内

日本語教室一覧と学習教材の案内

オンラインによる「やさしい日本語」セミナー

7月25日(金) オンライン

県内企業や行政の職員を対象に、日本人と外国人の円滑なコミュニケーションを促進するため、外国人に伝わりやすい「やさしい日本語」を学ぶセミナーを開催しました。セミナーには製造業、建設業、サービス業等の企業や県、市町の職員27名が参加しました。

講師は、早稲田大学大学院日本語教育研究科教授 栁田直美氏が務めました。国内や県内の外国人の状況、やさしい日本語がうまれた背景や現在の活用状況について説明がありました。また、参加者は、やさしい日本語のクイズに答えたり、外国人に伝わりやすく工夫した言葉や文をチャットに入力しました。また、外国人対応の動画を視聴し、講師が提示した基準をもとに評価するワークに取組みました。講師からは、やさしい日本語の工夫する以前に、コミュニケーションを取ろうとする積極的な態度、相手の話をよく聞いたり、理解しているかどうか確認するという心がけがまず必要だとの話がありました。

参加者からは、「職場の外国人への説明のときに活用したい」、「外国人が必要とする説明や言葉について理解を深めることができた」、「市町の窓口担当職員は全員受講したほうがいい」等の感想がありました。

講師の栁田直美氏

講師の栁田直美氏

とちぎグローバルセミナー2025 ⑤英語で楽しく “PEE-KA BOO”

7月31日(木) とちぎ国際交流センター

「とちぎグローバルセミナー2025」第6回は、アメリカの高校生と交流するセミナーを公益財団法人とちぎYMCAが実施し、子どもから大人まで39名が参加しました。

アメリカ高校生は、とちぎYMCAが夏季キャンプとして本県に招へいした12名。県民との交流プログラムの一環として本セミナーを行いました。

モデレーターの中川哲夫さんが日本語と英語で説明しながら楽しいアクティビティを次々と行います。“PEE-KA BOO”(いないいないばあ)は、参加者が12人のアメリカ高校生と「いないいないばあ」をやって何人から笑顔をもらったかを競うゲーム。最初は緊張していましたが、なるべく多くの高校生から笑顔をもらおうを皆さん張り切ります。また、叩いた手の数のグループを作るゲームやフラフープと風船を使って体を動かすゲーム、空欄になっている写真の一部を想像して描く「フォトランゲージ」などを行いました。

後半は、インクルーシブ・ダンス・インストラクターの大村恵さんのリードで、参加者とアメリカ高校生が共に音楽に合わせて創造的なダンスを即興で踊ったり、アメリカの絵本の読み聞かせなどを行いました。

参加者の皆さんは、気さくで陽気なアメリカ高校生とあっという間の楽しい時間を過ごしました。

▲アメリカ高校生と“PEE-KA BOO”(いないいないばあ)!

▲アメリカ高校生と“PEE-KA BOO”(いないいないばあ)!

▲インクルーシブ・ダンスで楽しく交流する参加者

▲インクルーシブ・ダンスで楽しく交流する参加者

とちぎグローバルセミナー2025 ⑤ムラのインフルエンサー「シータさん」に学ぶ

7月26日(土) とちぎ国際交流センター

「とちぎグローバルセミナー2025」第5回は、特定非営利活動法人アーシャ=アジアの農民と歩む会が北インドで実施している国際協力事業の現地スタッフとして活躍中のシータさんについて学ぶセミナーを実施し、6名が参加しました。

講師は国内事務局長の三浦孝子さん。同会が活動している北インドのウッタル・プラデシュ州は、生活水準が低く、乳児死亡率が高く、カースト制度が強固で男尊女卑の慣習が根強く残る地域です。そんな地域で、ダリットと呼ばれるカースト最下層に属するシータさんは、17年前の23歳のときに、同会が現地で運営するマキノスクールの農村開発リーダー育成事業「農村保健ボランティア育成トレーニング」を受けて同スクールのスタッフとなり、夫と共に4人の子どもを育てながら活躍しています。

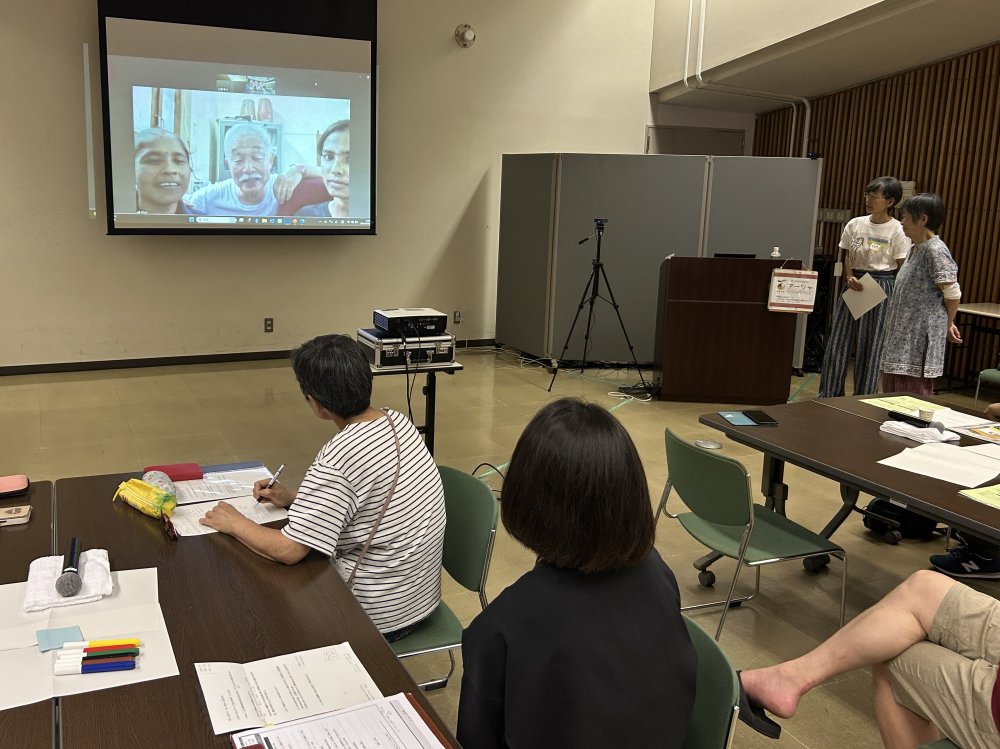

シータさんの背景や家族構成などの情報をもとに、参加者は、シータさんの「家族での役割」「農村保健ボランティアになることを決めたときの家族の反応」などについて話し合うワークショップを行いました。また、現地とオンラインでつないでシータさんに登場していただき、質疑応答を行いました。シータさんはどんな質問にも笑顔で答えてくださり、短い時間でしたがオンライン交流ができました。

▲ワークショップでシータさんについて話し合う参加者と講師の三浦さん(中央)

▲ワークショップでシータさんについて話し合う参加者と講師の三浦さん(中央)

▲オンラインでシータさん(画面左)と質疑応答する参加者

▲オンラインでシータさん(画面左)と質疑応答する参加者

とちぎグローバルセミナー2025 ④ブラジルのフェジョアーダを味わおう!

7月26日(土) とちぎ国際交流センター

「とちぎグローバルセミナー2025」第4回は、ブラジルの家庭料理「フェジョアーダ」を作る料理セミナーを交流会「仲間」が実施し、20名が参加しました。

フェジョアーダは、黒インゲン豆、豚肉、ソーセージ、ニンニク、玉ねぎなどを煮込んだシチューでご飯と食べるのが一般的です。料理の起源は奴隷時代に遡り、ブラジルに連れてこられた奴隷たちが豚の上質な肉を取った残りの部分(主に内臓、耳、鼻、足、しっぽなど)を豆と一緒に煮て食べたのが始まりと言われています。今はブラジルの国民食として親しまれ、特に週末や祝日に家族や友人と楽しむことが多いようです。

調理に時間がかかるので、今回は、講師の青木きよみさん(同会会員/日系ブラジル人)が下ごしらえしました。食材や調理方法を聞きながら、フェジョアーダをよく煮込み、サイドディッシュのサラダを作り出来上がり。ブラジルを代表する料理を初めて食べた参加者からは「おいしい!」の声が上がりました。

▲講師の青木さん(右から2番目)から調理方法を学ぶ参加者

▲講師の青木さん(右から2番目)から調理方法を学ぶ参加者

▲出来上がったブラジルの国民食「フェジョアーダ」

▲出来上がったブラジルの国民食「フェジョアーダ」

とちぎグローバルセミナー2025 ③日本の伝統芸能を楽しもう

7月26日(土) とちぎ国際交流センター

「とちぎグローバルセミナー2025」第3回は、伝統芸能「琴」の魅力を学ぶセミナーをグローバル・グループが実施し、16名が参加しました。

講師は生田流の矢口結美さん。まずは琴の説明です。奈良時代に中国から伝わった琴は、黒くて長く模様があることから「龍」に例えられます。桐の木で作られ長さは約180cm、重さは6~7kg。弦は13本で、音程を決める琴柱を立てます。弦を鳴らすのは親指、人差し指、中指にはめる爪です。楽譜は弦の番号として、漢数字で一から十、十以上は斗(と)、為(い)、巾(きん)の13音で表記されます。

琴に関する基礎知識を学んだあとは、代表曲「六段の調べ」の演奏です。矢口さんが奏でる優雅な琴の音色を堪能することができました。

続いて今回のメインイベントの琴体験です。用意された4つの琴に参加者が分かれて、講師の指導の下、楽譜を見ながら参加者全員が名曲「さくらさくら」に挑戦しました。最後に、参加者の中から4人が選ばれ、「さくらさくら」の即興演奏を行いました。琴に初めて触れた皆さんは大満足でした!

▲「六段の調べ」を演奏する矢口さん

▲「六段の調べ」を演奏する矢口さん

▲体験コーナーで琴を弾いてみる参加者

▲体験コーナーで琴を弾いてみる参加者

グローバル人材を対象とした合同企業説明会

7月10日(木) 栃木県総合文化センター

海外展開を目指す県内企業の人材確保と、外国人留学生や海外経験者等グローバル人材の就労支援を目的に合同企業説明会を開催し、県内企業9社とグローバル人材146名(ネパール、スリランカ、ベトナム、中国、パキスタン、台湾、フィリピン、インドネシア、タイ、イラン、カンボジア、ミャンマー、バングラデシュの 13 か国)が参加しました。

参加者は関心のある企業ブースに足を運び、企業担当者から業務内容や採用情報などを熱心に聞きました。今後の就職活動につながることが期待されています。

また、参加した留学生からは「県内のグローバル企業についてよく理解できた」、「企業の人の説明を聞いて、ぜひ県内企業で働きたいと思った」などの声もありました。

▲にぎわう合同企業説明会の会場の様子

▲にぎわう合同企業説明会の会場の様子

▲熱心に企業に質問する参加者

▲熱心に企業に質問する参加者

とちぎグローバルセミナー2025 ②煌めく 二胡の調べ

7月19日(土) とちぎ国際交流センター

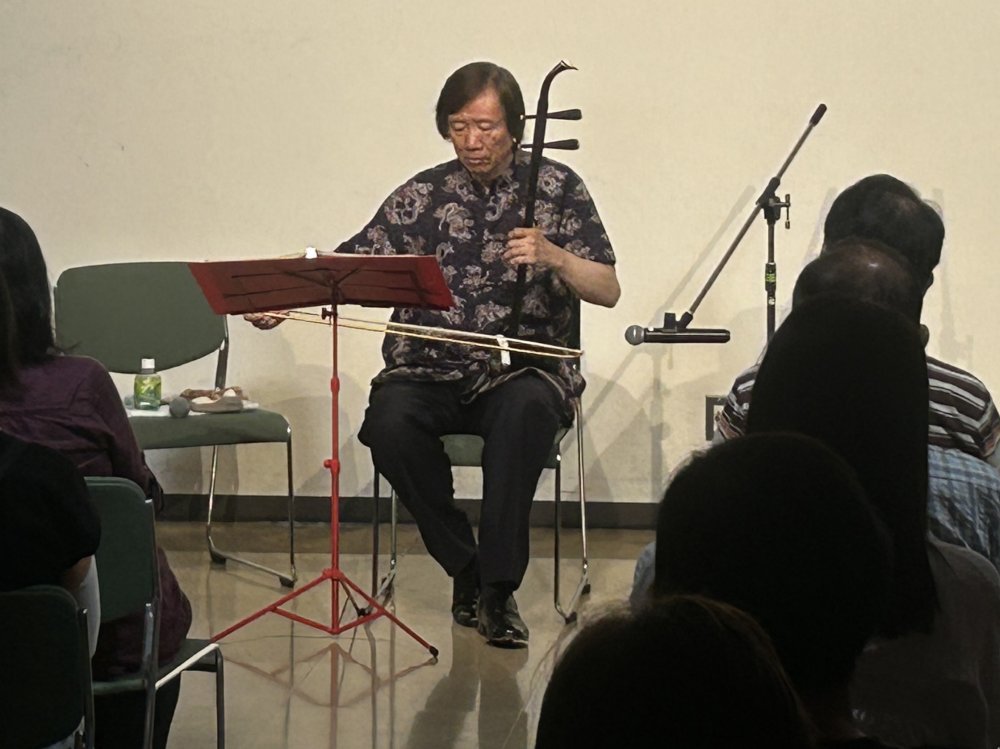

「とちぎグローバルセミナー2025」第2回は、栃木県日中友好協会が中国の弦楽器「二胡」のコンサートを実施し、37名が参加しました。

東洋のバイオリンとも称される二胡は、二本の弦の間を馬の尾の毛を張った弓でこすって演奏します。心の奥に響き渡る独特の美しい音色を豊かに表現できる弦楽器です。演奏者は中国黒龍江省チチハル市出身の宮郷暁東さん。宇都宮市を拠点に精力的に演奏活動や二胡教室などを行っています。

宮郷さんは、「チベット民謡」「二泉映月」「競馬」などの中国の名曲、及び「荒城の月」「昴」「岩手夜曲(東日本大震災を悼んで作られた曲)」などの日本の曲、計12曲を披露しました。また、二胡の体験コーナーでは、2名が初めての二胡に挑戦しました。

参加した皆さんは、宮郷さんが奏でる美しい音色に浸り、午後のひとときを涼しく過ごすことができました。

▲二胡の美しい音色を響かせ聴衆を魅了した宮郷暁東さん

▲二胡の美しい音色を響かせ聴衆を魅了した宮郷暁東さん

▲体験コーナーで初めて二胡を弾いてみる参加者

▲体験コーナーで初めて二胡を弾いてみる参加者

とちぎグローバルセミナー2025 ①「旅・台湾夜市文化」楽しもう!

7月19日(土) とちぎ国際交流センター

県内で国際理解、国際交流、国際協力等の活動を行う団体が、それぞれ特長を生かした内容でセミナーを実施する毎夏恒例の「とちぎグローバルセミナー」(主催:TIA、JICA筑波)は、今年度で16回目を迎えます。その第1回として、台湾屋台の定番料理「スェイジェンバオ」(水煎包)を作るセミナーをWorld Cooking Clubが実施し、20名が参加しました。

台湾の人気スポットの「夜市」には、多種多様なB級グルメを楽しめる屋台や、子どもから大人まで遊べるミニゲームがあります。料理を作る前にセミナー参加者は、会場に設けた手作りのゲームコーナーで、「ビン釣り」(釣酒瓶)や「ピンボール」(彈珠台)などを楽しみました。

続いて料理です。「スェイジェンバオ」(水煎包)は、小ぶりの肉まんを鉄板の上で蒸し焼きにしたもの。もちもちでありながらも底はパリパリっと焼かれていて香ばしく、中の肉餡からは肉汁があふれ出てきます。講師の菅原美穂さんと伊澤愛さんのアドバイスのもと、参加者は楽しみながら台湾の代表的な屋台料理を作って、その味を堪能しました!

▲講師の伊澤愛さん(右)から作り方を教わる参加者

▲講師の伊澤愛さん(右)から作り方を教わる参加者

▲完成した「スェイジェンバオ」(水煎包)

▲完成した「スェイジェンバオ」(水煎包)

災害時外国人サポーター養成講座 in 真岡市

7月12日(土) 真岡市役所

災害時における外国人支援について学び、日本人、外国人が一緒に防災について学ぶ講座を真岡市、真岡市国際交流協会とともに行いました。講師は一般社団法人多文化社会専門職機構 事務局長の菊池哲佳氏が務めました。

講座では、防災に関するクイズに挑戦したあと、日本人、外国人混合の5つのグループに分かれて「多文化防災ワークショップ”NICE!”」を行いました。ワークショップでは、一人ずつカードをひいて、災害の備えをテーマとしたお題に対し、実践できていればNICE!のポイントがもらえ、ゲーム感覚で楽しく防災について話し合うことができました。

その後、グループごとに自分たちでできる防災活動のアクションプランを考え、発表を行いました。「まずは外国人のニーズを聞くことから始めたい」、「市の防災の取組みや設備を知るために市役所ツアーを行う」、「防災多言語トランプを作る」などさまざまなアイデアがありました。

最後に、講師から東日本大震災時の仙台市災害多言語支援センターの運営や多言語による情報提供、その後の地域住民による話し合いやその変化についての講話がありました。参加者からは「講師の話がわかりやすく、ほかの参加者と楽しく話し合えた」、「学校でも広められると思った」、「外国人の生の声がもっと聞きたい」などの感想がありました。

.jpg) 多文化防災ワークショップ”NICE!”

多文化防災ワークショップ”NICE!”に取組む参加者。

左上は講師の菊池氏

.jpg) アクションプランについて話し合った

アクションプランについて話し合った